UNIVEX MERCURY

製造・販売元のUniversal Camera Corporationは1930年ごろに安価なカメラな販売で成功しました。

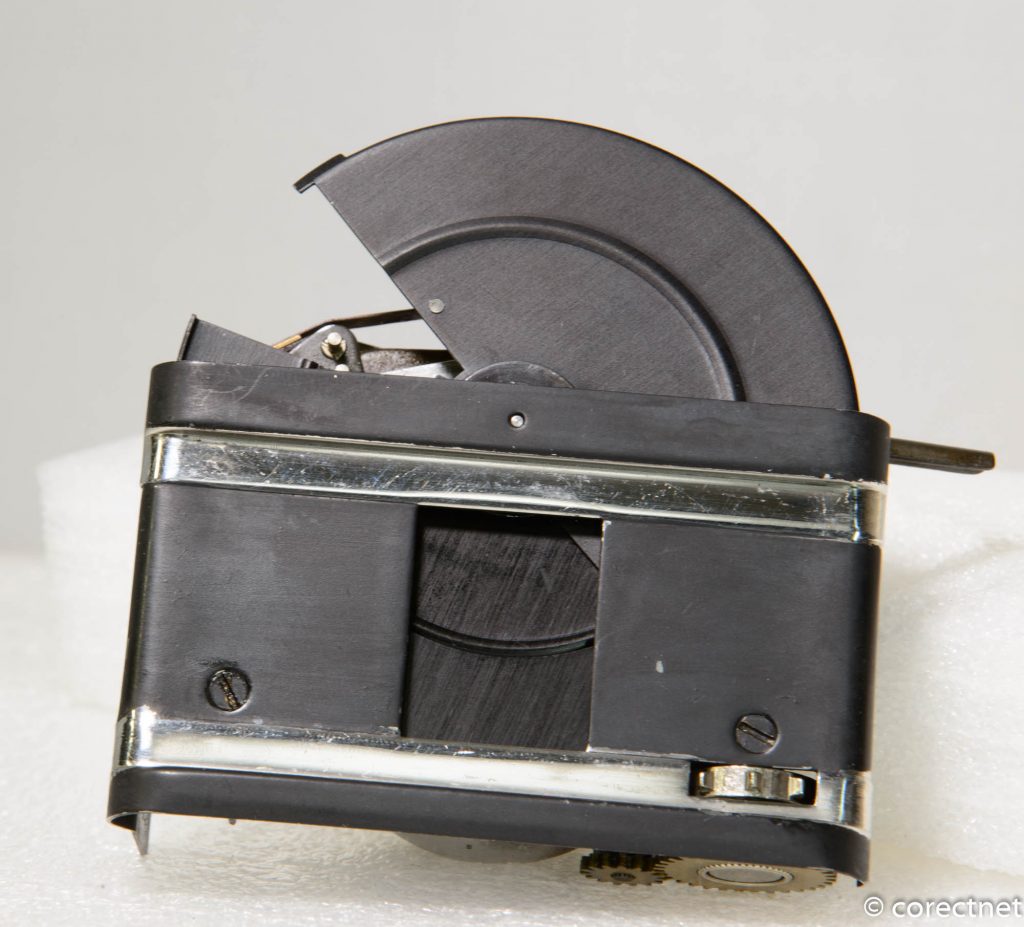

1938年から製造されたMERCURYはフラッシュシンクロを内蔵した世界初のカメラで、ロータリーディスクシャッターに起因する独自なフォルムとともにシャッタースピードも1/1000を実現するなど、突出した機能を有していました。

光学的にも戦前にF2台の製品はKODAKのバンタムスペシャルとエクトラの3機種のみでした(多分)。

オリンパスより20年も前のハーフカメラ、ロータリディスクシャッターですが、UNIVEXは1936年ごろに映写機で大ヒットしたメーカーなので実績は十分で、80年後の現在でも実用可能な機種が多い堅牢な造りです(バネはヘタってますが)。

初代(戦前)の、MERCURYはUNIVEX200シリーズというギア付きスプールの今日では入手できないフィルムを採用していました。MERCURY IIでは135フィルム用に寸法的に大きくモディファイされました。

MERCURY I (Model CC)

初代MERCURYはギヤ付きスプールのUNIVEXのフィルムが必要で、巻き戻し機能もなく、ブラックバッグでフィルム取り出しをする必要がありました。

ストロボも独自サイズの専用のものが必要です。

フィルムが入手できないので現在はコレクション・観賞用です。

主な仕様

- 名称:MERCURY I

- 分類:ビューファインダーカメラ

- 型式:35ミリロータリシャッター式ハーフサイズカメラ

- 適合フィルム:Univex 35mmロールフィルム

- フィルム送り:巻上げのみ

- フィルム計数:順算式,最大65枚まで

- 画面寸法:24×18 mm

- 適合レンズ: TRICOR f2.7 F=35 mm TRICOR f3.5 F=35 mm HEXAR f2.0 F=35 mm 他に75mm、125mm

- ファインダー:ガリレオ

- 距離調節:手動設定,最短撮影距離1’-6’’(約45 cm)

- 露出調節:手動設定,f2.7-22

- シャッター:ロータリ式フォーカルプレン,T,B,1/20~1/1000秒

- シンクロ接点:あり,ホットシュー(現在のストロボには適合しない)

- 電池:不要

- 質量:約530 g

- 寸法:約138 H×88 W×60 D〔mm〕(突起物を除く実測値)

- 発売年:1938(昭和13)年

- 製造・販売元:Universal Camera Corp.

主な特徴・注意点

- シャッタースピードはディスクシャッターの回転力に依存

- 定期的なメンテナンスは欠かせないが、シャッタースピードコイルバネに依存するのでは年々遅くなる傾向にある

- グッタペルカ(貼革)をはがさずに分解できます

- 専用スプールが必要

- 専用ストロボが必要

UNIVEX MERCURY II (Model CX)

主な仕様

- 名称:MERCURY II

- 型式:35ミリロータリシャッター式ハーフサイズカメラ

- 適合フィルム:135判

- フィルム送り:巻上げ,ノブ巻き戻し

- フィルム計数:順算式,最大65枚まで,手動リセット

- 画面寸法:24×18 mm

- レンズ:UNIVERSAL f2.7 TRICOR F=35 mm

- ファインダー:逆ガリレオ(?)

- 距離調節:手動設定,最短撮影距離1’-6’’(約45 cm)

- 露出調節:手動設定,f2.7-22

- シャッター:ロータリ式フォーカルプレン,T,B,1/20~1/1000秒

- シンクロ接点:あり,ホットシュー(現在のストロボには適合しない)

- 電池:不要

- 質量:約600 g(実測)

- 寸法:約940 H×142 W×54 D〔mm〕(突起物を除く実測値)

- 発売年:1942(昭和17)年頃?1945(昭和20)年?

- 製造・販売元:Universal Camera Corp.

- シャッタースピードはディスクシャッターの回転力に依存

- 定期的なメンテナンスは欠かせないが、シャッタースピードコイルバネに依存するのでは年々遅くなる傾向にある

- グッタペルカ(貼革)をはがさずに分解できます

- 専用スプールが必要

- 専用ストロボが必要

ギャラリー

MURCURY I

MERCURY II